山陽武道具は広島市安佐南区の

剣道具・武道具専門店です。

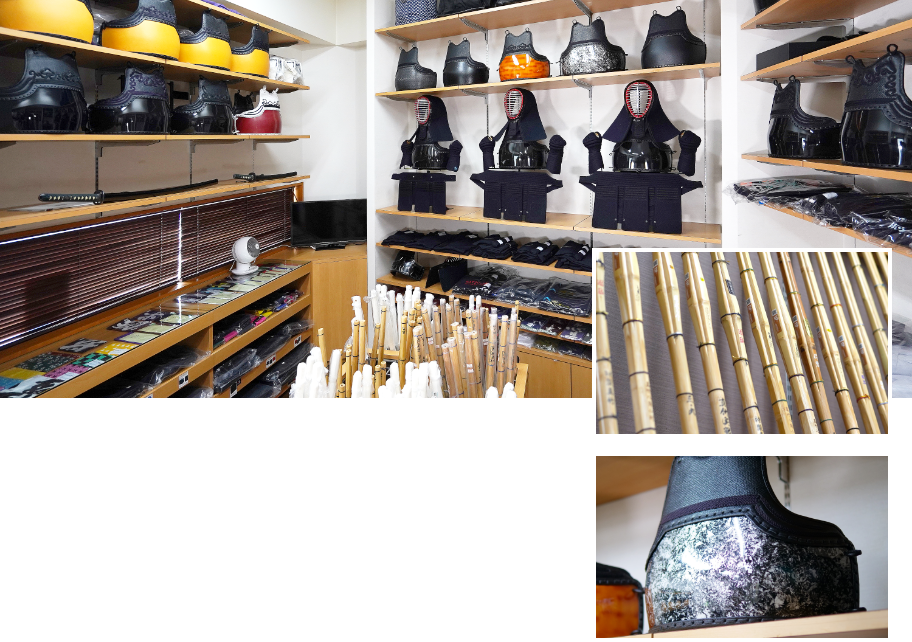

じっくりと剣道具を選びたい経験者の方はもちろん、

これから剣道を始めたい初心者の方まで、

幅広い層のお客さまにより良い商品を安心安全にお届けいたします。

店頭で刺繍をお入れいたします。

山陽武道具では、ご購入いただいた防具等に職人が丁寧に手作業でネームを

お入れいたしますので、その場でお持ち帰りいただくことができます。

当店の商品以外の刺繍にも対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

山陽武道具について

| 店舗名 | 山陽武道具(運営:有限会社 山陽武道具) |

|---|---|

| 所在地 | 〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原7丁目15-10 |

| 電話番号 | 082-871-3400(代) |

| FAX | 082-871-3401 |

| 営業時間 | 9:00~19:00 |

| 定休日 | 不定休 |

お店はほとんど年中無休で運営しておりますので、急な道具の故障や

竹刀の買い替えなどで、お困りの場合は是非ご来店ください。

アクセス

アストラムライン西原駅から徒歩5分で、祇園東中学校の向かいにございます。

無料駐車場がございますので、お車でもお越しいただけます。